摘 要: 伴随国民经济持续高质增长,各行业单位均积极投身改革浪潮,以适配现代科技迅猛发展需求。在国家信息化建设持续深化的背景下,企业自动化、智能化转型已成为必然趋势。水电作为民生保障和社会发展的重要基础设施,其转型升级备受关注。众多中小型水电站正着力推进技术革新,强化安全运营能力。构建并完善区域小水电站群集控系统,实现对集群内电站高效集中监视与精准调控,成为优化我国小水电行业发展路径、提升运行效能、助推经济民生和谐发展的关键举措。

区域小水电站的合理布局有效改善了当地居民生活质量与企业发展条件,尤其在偏远山区意义重大。然而,同一区域内部署多个分散的小型水电站,在带来发展机遇的同时,亦凸显出显著的管控难题。因此,构建科学、高效的区域小水电站群集控系统,实现统一管理与实时监控,已成为水电行业亟待解决的核心课题。本文旨在深入探讨区域小水电站群集控系统的模式设计原理、结构构建策略及其具体实现路径。

一、有关集控系统的核心解析

区域内存在多个小型水电站时,实施统一集控管理势在必行。区域水电站群应遵循统一调度、协调优化的基本原则进行系统设计,实现小水电站群调控一体化。系统需具备完备的“四遥”功能(遥控、遥信、遥调、遥测),实现对各接入点及监控平台的有效覆盖。核心控制设备依托先进的计算机网络互联系统,构建覆盖全域水电站的实时监控网络。当前计算机技术的飞速迭代为集控系统提供了强大支撑,实现了真正意义上的广域联网。系统能实时采集各电站运行状态、关键参数及告警信息,使管理人员与运维人员得以迅速、准确地掌握电站运行全貌。计算机网络不仅需与电站主站相连,更需深度对接各级分系统,遵从主站调度指令,确保运行规范有序。此类集控模式可有效优化水电站群负荷分配策略,提升区域水能资源利用效率,强化电力保障能力,进而显著提升水电站经济效益,并为区域综合管控提供有力支持。

集控系统采用的软件架构应高度模块化,优化内部结构设计,确保系统具备良好的可扩展性以适应未来规模增长,并具备较强的自诊断能力以应对运行异常。系统设计需考虑高可用性,在部分模块发生故障时,其余部分应能维持基本或关键功能的正常运行。同时,应为外部访问提供丰富、安全的接口配置和完善的网络发布功能。

二、集控系统设计的基本原则

集控系统的设计需围绕确保系统稳定、可靠、高效运行的核心目标展开,主要遵循以下原则:

调度指令接入原则: 系统首要任务是可靠接收、解析并执行来自电网调度机构或总集控中心的各项指令。实现分中心对主中心指令的精准响应与执行,是实施远程遥控、遥测及优化管理的基石。

信息上传与通信原则: 集控中心需具备向上级调度系统(如省调、地调)稳定、可靠传输电站运行参数、状态信息和关键数据的能力,并准确接收、处理和执行上级调度机构下达的各种控制、调节命令,保障数据通信畅通无阻。

高级调度功能实现原则: 系统应能有效接收集控中心层面的自动发电控制(AGC)和自动电压控制(AVC)等高级电网调度指令,并安全、可靠地转发至各电站现地控制单元(LCU)执行。

安全防护与兼容性原则: 系统设计必须严格遵循国家关于水电监控系统、电力监控系统安全防护的相关规范,构建多层防御体系。同时应具备良好的开放性和兼容性,支持主流软件开发,确保能与第三方系统或软件进行可靠通信及协同运行。

系统可靠性与稳定性原则: 系统运行必须确保安全、稳定、可靠。需具备完善的冗余机制(如服务器双机热备、网络双通道)、容错设计、抗干扰能力(电磁兼容、防雷接地)以及高效的运维机制(及时清除冗余数据及系统垃圾),最大限度降低故障发生率及影响范围。此外,还需综合考虑投资效益原则,选用成熟可靠、性价比高的软硬件产品。

三、区域小水电站群集控系统结构模式

(一) 总体结构分析

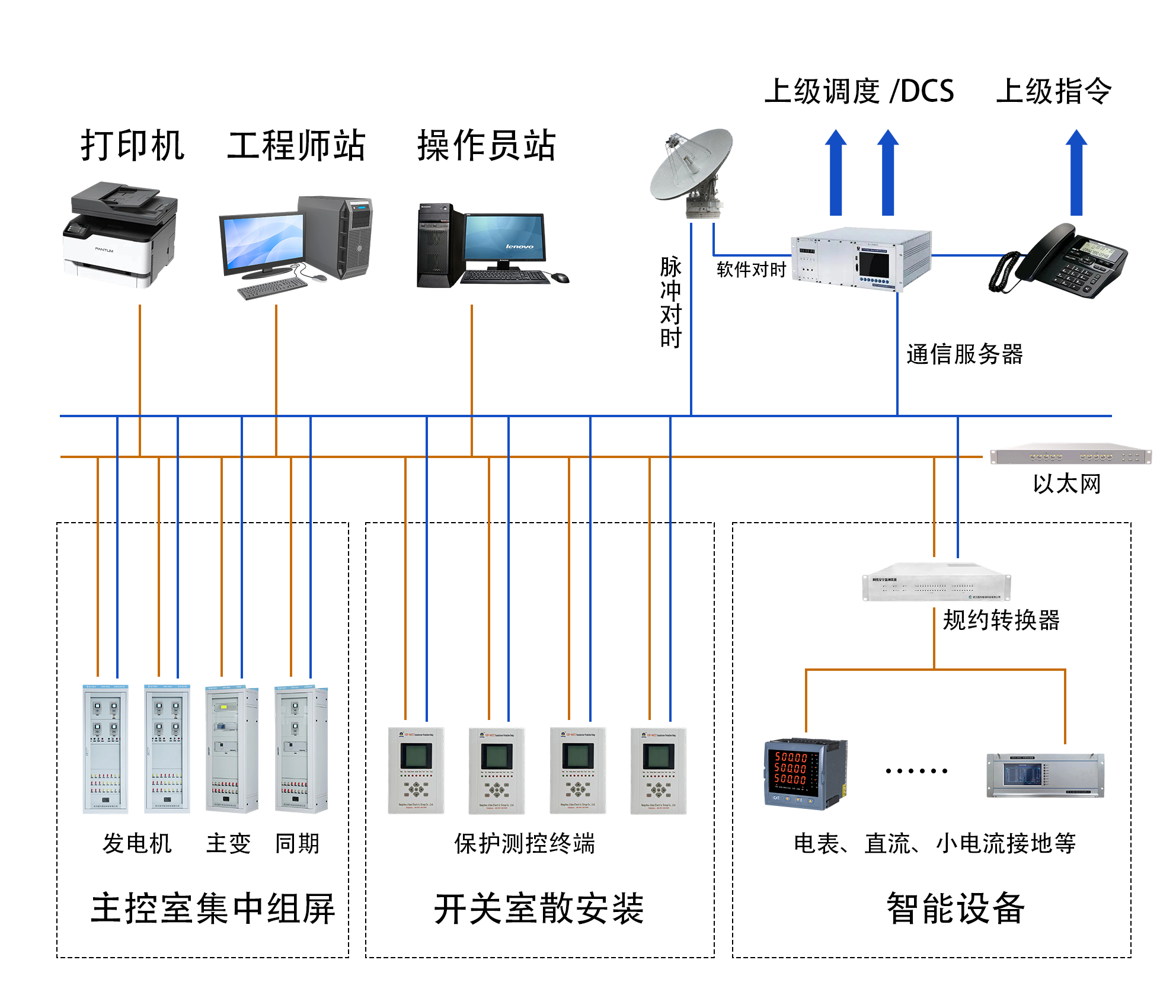

为实现高效自动化并精简人员配置,集控中心总体方案通常按照“远程集控、少人/无人值守”理念进行设计。各小水电站现场及集控中心均部署功能完备的水电站计算机监控系统(包括现地控制层LCU与站级监控层),并采用高性能软硬件设备进行系统加固。集控系统稳定、安全的运行是保障水电站群高效、经济调度的前提。通过引入分布式系统架构、关键节点冗余配置、高可用技术(如服务器集群)等先进设计,可显著提升系统的安全性、实用性、可靠性与经济性。集控中心主要由计算机监控系统核心(服务器、工作站、网络设备)、通信系统及水电站远程监控应用平台构成,采用分层分布、开放标准(如TCP/IP、IEC 61850等)的体系架构,实现对电站全方位监视、控制、数据采集与分析。

集控系统网络通常分层构建:

主干层(集控中心内部网): 位于集控中心内部核心交换层,承担大量实时数据处理与传输任务,建议采用千兆及以上高速以太网(如1000Mbps)。

广域网互联层(电站-集控中心通信): 连接集控中心与各远端水电站的通信骨干网络,可采用专线(如SDH)、电力数据网或租用光纤等方式,主通道应满足高带宽、低时延要求,常用带宽如100Mbps,并配置可靠的备用通道。

电站站控层/厂站层: 位于各电站现场的监控层网络,负责本站LCU、智能设备的数据汇聚与本站监控功能,通常采用100M/1000M光纤以太环网或星型网,确保现场数据传输的实时性和可靠性。

现地层(现场控制层): 直接连接水轮发电机组、开关站等设备控制单元(LCU/RTU)的底层网络,常采用现场总线(如Modbus RTU)或工业以太网与LCU通信。

调度接口层: 集控中心与上级电网调度机构(省调、地调)的数据交互通道,采用安全可靠的专用数据通信网(如调度数据网SPDnet),配置合规的安全隔离装置。

网络核心设备(核心交换机)负责汇聚各层数据流,通过上行链路与上级调度连接,下行则形成覆盖各电站的星形或星树型网络拓扑。集控中心上位机通过该网络实现对电站LCU的数据采集与远程控制指令下发,全面支撑流域梯级的遥测遥控、经济运行与优化调度。清晰的分层网络设计可有效隔离数据传输风险,避免上级调度指令对集控中心内部通信构成干扰。集控中心还需负责将汇集整理的区域内电站群关键信息,按照既定通信规约(如IEC 60870-5-104, DL/T 634.5104等)上传至上级调度系统,满足各级调度机构的监控需求。

四、集控系统的关键配置

(一) 硬件配置

服务器集群: 配置两台或多台高性能服务器(如戴尔PowerEdge系列,HPE ProLiant系列)作为冗余热备的历史数据库服务器/实时服务器/应用服务器集群,承担实时/历史数据处理、高级应用(AGC/AVC计算、经济调度EDC)、告警分析等核心任务。

操作员工作站/工程师站: 配置多台图形工作站,用于运行人机界面(HMI),提供监视、控制、报警管理、报表展示、系统维护等功能。

通信设备:

通信服务器/前置机: 用于实现与上级调度、各小水电站、及相关自动化系统的多路、多规约通信接入与转发。

网络设备: 核心冗余交换机(三层千兆交换机)、接入交换机、路由器、硬件防火墙等。

辅助系统:

GPS卫星同步时钟: 为整个系统提供统一精密的时钟基准,保障事件记录时标统一。

Web服务器(部署于安全III区): 通过配置物理隔离装置(如正向隔离网闸)与核心监控网(安全I/II区)隔离,为授权用户提供安全的远程Web信息发布与浏览服务。

打印服务器及网络打印机: 配置高速黑白激光网络打印机,满足运行报表、事件打印等需求。

大屏幕显示系统: (可选)用于集中展示流域图、关键运行参数、实时报警等。

(二) 软件配置

计算机监控系统平台软件(实时数据库、HMI人机界面模块、历史数据库、告警管理、报表工具等)。

高级应用软件(AGC、AVC、EDC经济调度、负荷优化分配、趋势分析、故障录波分析等)。

通信网关软件(支持多种主流调度/电站通信规约,如IEC 104/101、Modbus TCP/RTU、DNP3.0等)。

系统安全防护软件(主机加固、入侵检测/防护、病毒防护、安全审计)。

Web信息发布软件。

(三) 控制权限管理

区域小水电站群实行统一集控、分级负责的管理模式,必须确立清晰的调控权限划分原则:

控制权优先级: 严格遵循“现地优先、调度优先于集控”的原则。当电站现场(LCU/现地控制面板)进行控制操作时,具有最高控制优先级。

正常运行模式: 集控中心具备对管辖范围内所有电站的统一远方监视与控制权。

异常模式处理: 若电站与集控中心通信中断,或电站设备处于计划检修/维护状态,控制权应自动或手动下放(切回)至该电厂本地控制。

操作安全保障: 远方操作指令应采用“选择(Select)-校验(Check/Verify)-执行(Execute)”的安全确认机制(或类似闭锁逻辑)。每一步操作指令在软件内部均需经过多重校验,校验失败则触发闭锁逻辑,阻止错误指令的执行和向下传送,防止设备误动。系统需具备完善的防误操作逻辑和操作票管理功能。

结语

在经济社会高质量发展的驱动下,水电作为清洁能源的战略价值日益凸显。对区域内分散的小水电站实施集约化管理、智能化监控,构建高效、安全的群集控系统,不仅能显著提升小水电站的经济效益和运行安全水平,更对优化能源结构、保障区域电力可靠供应、促进地方经济发展具有重要作用。当前计算机、通信及自动化技术的日益成熟为集控系统的完善提供了强大支撑,相关研究与应用已取得长足进展。未来应持续探索更智能、更灵活、更可靠的集控模式,深化“少人值守、无人值班”建设目标,不断提升水电站群综合自动化水平和自适应管理能力,为水资源高效利用和区域经济社会的可持续发展注入更强动能。

关注公众号

了解更多专业知识

公众号:武汉国为智创科技有限公司官网

加微信

在线咨询服务

微信号:15871108231